おきたまの伝統野菜「ウコギ」 江戸時代から続く生垣と食文化@山形県米沢市

こんにちは。北海道在住、

野菜くだものハンター、

食と農のコンサルタントの田所かおりです。

今回ご紹介するのは、

山形おきたま伝統野菜に

認定されているウコギ科「ウコギ」です。

戦国時代には直江兼続がまちづくりに利用し、

江戸時代には米沢藩9代藩主・上杉鷹山公が

食用と生垣として

植栽を奨励したと伝わります。

春先に芽吹く若葉は

爽やかなほろ苦さが特徴で、

近年は 食後の血糖値の上昇を抑える作用も

報告されるなど、

歴史と健康効果の両面で注目される存在です。

6月上旬に取材に訪れたのは、

山形県米沢市の内藤さんの畑。

こちらが、お話を伺った

株式会社マインドの内藤次夫さんです。

「ウコギ」栽培を始められて27年。

およそ2,000㎡の畑に、株間45㎝で2,100本ほど

植栽されています。

「ウコギ」には、

エゾウコギ、ヤマウコギなど

様々な種類がありますが、

米沢市で垣根に用いられている種類は

「ヒメウコギ」。

苦味が少ないという特徴があります。

「ヒメウコギ」は中国原産で

もともとは薬用として日本に持ち込まれました。

トゲが少なく葉も柔らいという

特徴があります。

栽培は、

冬には株元から10cmほどを残して

すべて刈り取り、

雪の下で越冬させます。

梅雨時にも刈り取りを行い、

年内最後の剪定は11月。

病害虫はほとんど発生せず、

時折アブラムシが出る程度で、

手で摘み取って対応するのみ。

肥料は鶏糞を使うだけで、

農薬・除草剤は一切使わない

実質的な有機栽培です。

収穫は、春、雪の下で

冬を越した株から

4月下旬ごろに芽吹いた新芽、新梢を、

上からおよそ13cm程度で摘み取ります。

収穫期間は、5月20日頃から

10月初旬まで。

週3回のペースで続きます。

摘んだ葉は100gずつパック詰めにして出荷。

道の駅よねざわなどの店頭や

市内の料亭を介してお客様に届けられます。

その他に、自社製造のウコギ茶の

原材料としても使われるそうです。

また、苗木も生産されており、

これまでに北海道から沖縄まで

日本全国から注文があるそうです。

私も取材に購入希望でしたが、

今期はすでに完売。

興味のある方は早めの注文が

良さそうです。

お好きな食べ方はという問いに、

「茹でておひたしにすると、

ほんのり苦味があってとても美味しいですよ」

そう話す内藤さんの言葉から、

ヒメウコギが暮らしに根付いた

野菜であることを感じました。

畑を後にして訪れたのは、

米沢市内に残るウコギの生垣。

15年ほど前に植物愛好会が調査したところ、

市内には 総延長20kmにもおよぶウコギ垣根

が残っていることが分かりました。

特に南部の芳泉町には集中して生垣が連なり、

全国的にも「一種類の生垣としては日本一」と

言われています。

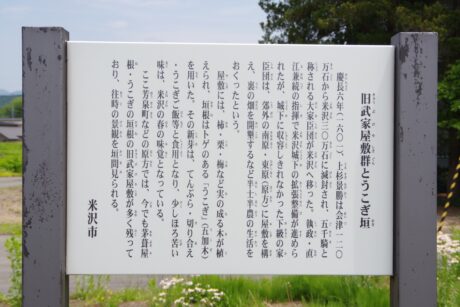

現地には生垣の場所と説明の看板が

設置されていました。

このエリアは歴史のある建造物も

多数あるようでした。

そしてこちらが、ウコギの垣根です。

青々と茂るウコギの垣根は、

なだらかに曲がる道に沿って植えられ、

まち並みに柔らかさを与えていました。

戦国の世から江戸時代、

そして現代まで受け継がれてきた景観は、

単なる農作物を超えた地域の財産です。

内藤さんが丁寧に摘んで

お土産に持たせてくれた

「ウコギ」を調理してみました。

1品目は、「ウコギ」のおひたし。

2品目、「ウコギ」の切り和え。

3品目、「ウコギ」ご飯。

どのお料理も「ウコギ」の

爽やかな香りとほろ苦さが美味しかったです。

この「ウコギ」が、

血糖値の上昇を抑制効果が期待できるなんて

素晴らしいです。

「おいしいから食べたい」

そんなシンプルな理由で、

これからも食卓に取り入れていきたい

野菜だと実感しました。

山形県米沢市の伝統野菜「ウコギ」。

27年間同じ株を育て続ける栽培者の手仕事、

20kmにわたる生垣が形づくるまちの景観、

そして家庭で味わう素朴なおいしさ。

そのすべてが歴史と生活を結びつけ、

未来へと受け継がれています。

「健康効果」だけでなく

「味と文化」を併せ持つ「ヒメウコギ」。

これからも全国に

その魅力が広がっていくことを期待しています。

◆株式会社マインド

HP:ウコギ米沢

山形県米沢市中田町751-1

TEL:0238-37-2311

内藤さんが栽培されたウコギでつくった

ウコギ茶を販売されています。

大きな道の駅で、食、食材ともに

豊富でした。

青果物は運がよければ栽培期間中に

出会えるかもしれません。

気になった方はぜひどうぞ。

取材にご協力いただきました皆様、

ありがとうございました!

今日はこのあたりで。

食と農の未来がより豊かになりますように。

~マニアックな方向け情報~

・ヒメウコギ葉茶の健常人への飲用試験を行い、

米飯摂取後の血糖値を測定した。

ヒメウコギ葉茶摂取により、

食後30分の血糖上昇が抑制され、

特に米飯摂取後30分後の血糖値が

平均値(144㎎/dL)より高い被験者において

血糖上昇が優位に抑制された。

(本(田渕)三保子、田村朝子、山田則子

日本栄養・食料学会誌

第61巻 第3号 111-117(2008)

ヒメウコギ茶葉のラットおよび

ヒトにおける食後血糖上昇抑制作用)

・ウコギはチョウセンニンジンなどと同じ

ウコギ科に属する植物で、

根皮は滋養強壮の目的で漢方薬の

原料として用いられている。

(『家庭の民間薬・漢方薬』

新日本法規出版 水野瑞夫、米田該典著)

・ウコギには多くの種類があるが、

山形県米沢地方では

ヒメウコギ(Acanthopanzx sieboldianus)が

栽培されており、

その葉(新芽)は「切りあえ」

「おひたし」などに野菜として用いられ、

郷土料理となっている。

また葉を乾燥させてお茶としても飲用されている。

(『聞き書 山形の食事』農村漁村文化協会)

・うこぎは、記録では

918年頃の「本草和名」に

中国名「五加(うこ)」として

登場しており、

日本には古く中国から

伝わっていることがわかっています。

1603年のポルトガル人向けの

日本語の辞書には

「うこぎの葉は和え物にされる」

という記述があり、

少なくとも江戸時代には

一般的な野菜であったようです。

(『おきたまの伝統食材』

置賜農業振興協議会発行)